Wiedervorlage auf Abruf

Entschädigung bei überlangem Verwaltungsgerichtsprozess

Wiedervorlage auf Abruf

Entschädigung bei überlangem Verwaltungsgerichtsprozess

Problemstellung

Überlange Gerichtsverfahren sind ein Missstand. Für die Prozessparteien sind sie belastend. Auch für den Staat als Träger der Gerichte sind sie unerfreulich: Personal und Ressourcen werden gebunden, die Akzeptanz der Urteile sinkt, ökonomische Entwicklungen werden behindert. Dem gegenüber steht das Gemeininteresse an „richtigen“ Urteilen und an richterlicher Unabhängigkeit. Schnelle Urteile sind nicht zugleich gute Urteile. Beschleunigung um jeden Preis kann nicht das Ziel sein.

Dieser Grundkonflikt illustriert auch den Verwaltungsprozess: Von der Verwaltung unabhängige Gerichte ermitteln von Amts wegen den entscheidungserheblichen Sachverhalt und treffen nach ihrer freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung eine Entscheidung. Dafür benötigen sie Zeit. Im Jahr 2010 dauerte ein Verfahren in erster Instanz nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund elf Monate; drei Monate länger als ein Zivilprozess vor den Landgerichten. Die Durchschnittsbetrachtung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass einzelne Verfahren weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmen können. Für rechtsschutzsuchende Bürger kann ein langer Verwaltungsprozess verheerende Konsequenzen haben. Gerade wenn der Kläger ökonomische Interessen verfolgt, hängt von der zügigen Entscheidung nicht selten die Fortexistenz seiner wirtschaftlichen Unternehmung ab. Verwaltungsprozess als Insolvenzrisiko! Andererseits verhandeln die Verwaltungsgerichte auch menschenrechtssensible Fragen. Hier kann ein langes Verfahren mit erheblichen Belastungen der Beteiligten in persönlicher Hinsicht einhergehen.

Die Rechtsprobleme, die an überlange Verfahren anknüpfen, wurden vom deutschen Gesetzgeber bisher ignoriert. Einen verlässlichen präventiven Rechtsschutz während des Prozesses gab es nicht. Der Bürger war auf die Geltendmachung eines Amtshaftungsanspruchs verwiesen. Ein denkbar schlechter Weg, denn der Nachweis von Amtspflichtverletzung, Kausalität und Verschulden ist nur schwer möglich. Für Nichtvermögensschäden konnte von vorneherein kein Ersatz gefordert werden. Auch die sonstigen staatshaftungsrechtlichen Ansprüche versagten weitgehend. Entschädigung für überlange Verfahrensdauer konnte nur in den wenigsten Fällen durchgesetzt werden.

Das Defizit war systemisch. Das stellte auch der EGMR in den vergangenen Jahren vermehrt fest. Die deutsche Situation widerspreche dem Recht auf ein faires Verfahren aus Art.6 EMRK und dem Recht auf wirksame Beschwerde aus Art.13 EMRK. In der Pilotentscheidung aus dem Jahr 2010 (EGMR Urteil v. 02.09.2010, NJW2010, 3355) verpflichteten die Straßburger Richter Deutschland, innerhalb eines Jahres einen Rechtsbehelf zu schaffen, der konventionsrechtlichen Erfordernissen genügt.

Lösung des Gesetzgebers

Der Gesetzgeber hat, wenn auch spät, im November 2011 geliefert: Mit dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (BGBl.I S.2302) versuchte er eine Kontroverse zu beenden, die sich über Jahre hinzog. Die Neuregelung schlägt sich im Wesentlichen in den §§198ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) nieder.

Kernstück ist §198 GVG. Er regelt den Entschädigungsanspruch bei überlanger Verfahrensdauer und inzidenter auch die sog. Verzögerungsrüge. Die Regelung im GVG ist gem. §173 Satz2 VwGO entsprechend auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit anwendbar.

§198 Abs.1 Satz1 GVG spricht jedem Verfahrensbeteiligten, der infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleidet, eine angemessene Entschädigung zu. Was ein Gerichtsverfahren ist und wer Verfahrensbeteiligte in diesem Sinne sind, definiert §198 Abs.6 GVG. Gerichtsverfahren sind demnach nicht nur die Hauptsacheverfahren, sondern auch Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und der Prozesskostenhilfe. Der Anspruch kann sich auf das überlange Verfahren in allen Instanzen, aber auch nur in einer Instanz beziehen (vgl. OVG LSA, Urt. v. 25.07.2012, Az. 7 KE 1/11, Rn.58ff.).

Zentrale Voraussetzung ist die Unangemessenheit der Verfahrensdauer. Sie richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles (§198 Abs.1 Satz2 GVG); die Argumentation mit statistischen Werten ist daher fruchtlos (vgl. OVG LSA a.a.O., Rn.58ff.). Zu berücksichtigen sind insbesondere Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und das Verhalten der Prozessbeteiligten und Dritter. Für den Verwaltungsprozess von besonderem Interesse ist auch, dass die Besonderheiten der Verfahrensart – also vor allem der Untersuchungsgrundsatz – in die Beurteilung eingestellt werden kann (vgl. Schenke, NVwZ 2012, 257, 259). Eine Orientierung an den vom EGMR aufgestellten Kriterien ist sinnvoll, zumal diese bereits Eingang in den Gesetzestext gefunden haben. Ein eindrucksvolles Beispiel für unangemessene Dauer gibt der Vorprozess der zitierten Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg: Über die im Jahr 2003 erhobene Klage, die weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht besonders kompliziert war, wurde erstinstanzlich erst im Jahr 2010 entschieden. Von 2004 bis 2010 fanden sich in den Akten nur Wiedervorlageverfügungen. Hintergrund war offenbar der Wegfall einiger Richterstellen und die allgemeine Überlastung des Gerichts.

Die unangemessene Verfahrensdauer muss schließlich zu einem Nachteil für den Verfahrensbeteiligten geführt haben. Vermögensnachteile sind zu beweisen. Immaterielle Nachteile werden hingegen nach §198 Abs.2 Satz1 GVG widerleglich vermutet.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann aber nicht ohne weiteres auf Entschädigung geklagt werden. Vielmehr verlangt §198 Abs.3 Satz1 GVG, dass der Verfahrensbeteiligte im verzögerten Prozess die Dauer des Verfahrens gerügt hat. Erhebt er eine solche Verzögerungsrüge nicht, ist sein Anspruch grundsätzlich ausgeschlossen. Rügen darf er allerdings erst, wenn Anlass zur Besorgnis besteht, dass das Verfahren nicht in angemessener Zeit abgeschlossen wird. Dadurch wird pauschalen Rügen oder „Hilfsrügen“ vorgebeugt. Diese gehen ins Leere. In der Rüge muss auch auf neue verfahrensrelevante Umstände hingewiesen werden (§198 Abs.3 Satz3 GVG). Mit einem entsprechenden Vortrag im Entschädigungsprozess ist der Beteiligte andernfalls präkludiert (§198 Abs.3 Satz4 GVG). Eine weitergehende Begründung muss aber nicht gegeben werden.

Wurde auch die Verzögerungsrüge erhoben, so hat der Beteiligte einen Anspruch auf angemessene Entschädigung für die erlittenen Nachteile. Angemessene Entschädigung bedeutet beim Vergleich mit ähnlichen Vorschriften (etwa §906 Abs.2 Satz2 BGB) und Instituten (allgemeine Aufopferungsansprüche) nicht Schadensersatz im Sinne einer umfassenden Naturalrestitution. Vielmehr geht es um den erlittenen Substanzverlust. Vor allem der entgangene Gewinn infolge der Verfahrensverzögerung bleibt außen vor. Das ist bemerkenswert, handelt es sich bei Gewinnausfallschäden doch gerade um die typischen Nachteile überlanger Verfahrensdauer. Der Vorschlag der Bundesregierung, alle materiellen Schäden einschließlich des entgangenen Gewinns zu ersetzen, scheiterte im Gesetzgebungsverfahren. Das OVG Sachsen-Anhalt hat über den Substanzverlust hinaus Mehraufwendungen für einen längeren Weg zur Arbeit als ersatzfähig angesehen (OVG LSA a.a.O., Rn.73). Solche Mehraufwendungen fallen indes unter die entschädigungsfähige Gruppe der „unmittelbaren Folgeschäden“ – ein Begriff, mit dem die Rechtsprechung ihre kaum zu überblickende Kasuistik zu den sonstigen Entschädigungsposten kaschiert (vgl. die Beispiele bei Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5.Aufl. 1998, S.211).

Komplizierter ist die Rechtsfolge des Entschädigungsanspruchs bei immateriellen Nachteilen. Eine Entschädigung kann nur verlangt werden, wenn nicht Wiedergutmachung auf andere Weise möglich ist (§198 Abs.2 Satz2 GVG). Das Gesetz macht einen Vorschlag für eine solche Wiedergutmachung: Die Feststellung, dass die Verfahrensdauer unangemessen war (§198 Abs.4 Satz1 GVG). Wann diese Wiedergutmachung ausreicht, soll von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Zu denken ist etwa an Fälle, in denen die Verzögerung zu einem Gutteil vom Anspruchssteller mitverursacht wurde, oder an Bagatellen. Greift diese Subsidiaritätsklausel nicht, so legt das Gesetz die Entschädigungshöhe für immaterielle Nachteile fest: 1.200 Euro für jedes Jahr der Verzögerung (§198 Abs.2 Satz3 GVG), wobei das Gericht noch eine Billigkeitskorrektur nach oben oder unten vornehmen kann (§198 Abs.2 Satz4 GVG).

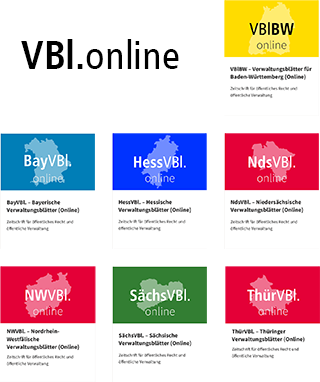

Der Entschädigungsanspruch ist vor dem Entschädigungsgericht durchzusetzen. Das ist in Verwaltungsstreitsachen das OVG des jeweiligen Landes (§173 Satz2 VwGO i.V.m. §201 Abs.1 Satz1 GVG) bzw. das BVerwG (§173 Satz2 VwGO i.V.m. §201 Abs.1 Satz2 GVG).

Bewertung

Ob dem Gesetzgeber mit dieser Neuregelung ein großer Wurf gelungen ist, darf bezweifelt werden. Er ist angetreten, eine Rechtsschutzlücke in Deutschland zu schließen, die der Bundesrepublik durchaus peinliche Verurteilungen durch den EGMR eingebracht hat. Geliefert hat er einen Kompromiss, der stark geprägt ist von den Interessen der Länder, die letztlich für einen Großteil der Entschädigungsleistungen aufkommen müssen (vgl. §200 Satz1 GVG).

Vor dem Hintergrund der konventionsrechtlichen Vorgaben gab es zwei Lösungsmöglichkeiten: Entweder die Schaffung eines präventiven Rechtsbehelfs, der das Verfahren beschleunigt, oder die Gewährung eines Entschädigungsanspruchs gleichsam als „repressiven Rechtsbehelf“. In der Regelung schlägt sich die zweite Alternative nieder. Die Verzögerungsrüge ist kein selbständiger präventiver Rechtsbehelf. Ihre Rechtsfolge ist allein die Erhaltung des Entschädigungsanspruchs.

Dass damit praktisch auch eine Anstoßwirkung für das Gericht erreicht werden kann, macht aus ihr keinen effektiven Präventivbehelf gegen Verfahrensverzögerungen. Das ist auch nicht weiter bedauerlich: Es ist wenig sinnvoll, einen ohnehin verzögerten Prozess mit förmlichen Zwischenverfahren – unter Umständen vor der höheren Instanz – noch weiter zu behindern. Der Gesetzgeber ist zu Recht nicht den Weg eines rein präventiven Verzögerungsrechtsbehelfs gegangen. Die Kritik Ossenbühls, die Neuregelung sei aufgrund der Ausrichtung auf „dulde und liquidiere“ ein Rückfall in das „Schema des deutschen Absolutismus“ (DVBl. 2012, 857, 860), erscheint daher überzogen.

Kritikwürdig ist aber die Rechtsfolgenseite der Anspruchsnorm. Die Herausnahme von Gewinnausfallschäden ist zwar fiskalpolitisch nachvollziehbar. Sie macht jedoch den Entschädigungsanspruch gerade in den Fällen unattraktiv, in denen ein wirtschaftliches Interesse an einer zügigen Verfahrenserledigung besteht. Die im Gesetzgebungsverfahren angeführten Begründungen – insbesondere der Verweis auf die „Grundsätze des deutschen Schadensrechts“ (BT-Drs. 17/3802, S.33) – sind keinesfalls zwingend. Gesetzliche Aufopferungsansprüche und Ersatz des vollen materiellen Schadens schließen sich nicht generell aus. So gewährt etwa das Gesetz über die Entschädigung von Strafrechtsmaßnahmen eine vollständige Entschädigung für Urteilsfolgen einschließlich des entgangenen Gewinns (vgl. §7 StrEG). Der Vergleich der beiden Regelungskomplexe lohnt: Nach §1 StrEG wird derjenige entschädigt, der strafrechtlich verurteilt wurde, wenn die Verurteilung später wegfällt. Haftungsgrund ist nicht etwa schuldhaftes Verhalten des urteilenden Richters, sondern der im Ergebnis ungerechtfertigte Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person. Auch §198 GVG knüpft nicht an Verschulden an, sondern kompensiert einen ungerechtfertigten Eingriff in den grundrechtlichen Anspruch auf ein zügiges Gerichtsverfahren. Beides sind nach herkömmlicher Terminologie und Dogmatik also verschuldensunabhängige Aufopferungsansprüche; Haftungsgrund ist jeweils eine übermäßige Beeinträchtigung einer grundrechtlich abgesicherten Position. Während der eine Anspruch aber vollen materiellen Ersatz gewährt, beschränkt sich der andere auf angemessene Entschädigung. Der Gesetzgeber hätte ohne dogmatischen Bruch auch §198 GVG als speziellen Aufopferungsanspruch auf vollen Schadensersatz ausdehnen können; die Bundesregierung hatte dies ja auch ursprünglich beabsichtigt. Nachgerade zynisch ist nun der Verweis auf die Amtshaftung (BT-Drs. 17/3802, S.33) – diese hat sich als völlig ungeeignet zur Kompensation überlanger Gerichtsverfahren und damit als Teil des systemischen Defizits erwiesen.

Ob die Beschränkung des Anspruchs auf eine angemessene Entschädigung mit den konventionsrechtlichen Vorgaben überhaupt vereinbar ist, ist unklar. Die Zukunft wird zeigen, ob der EGMR dies mitträgt. Bei einer erneuten Verurteilung müsste §198 GVG gegen den ausdrücklichen gesetzgeberischen Willen konventionskonform ausgelegt werden (vgl. Guckelberger, DÖV 2012, 289, 296).

Abzuwarten bleibt auch, wie die Praxis mit der Möglichkeit der anderweitigen Wiedergutmachung bei immateriellen Nachteilen umgehen wird. Sie sollte nicht dazu verleiten – zur Schonung des Fiskus –, vergleichsweise nutzlose Feststellungen der Verzögerung zum Regelfall zu machen. Die Oberverwaltungsgerichte Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben bereits Entschädigungen für immaterielle Nachteile zugesprochen (OVG Bln.-Bbg. a.a.O., Rn.54f.; OVG LSA a.a.O., Rn.77ff.).

Der Kompromisscharakter der Neuregelung ist unübersehbar und für den rechtsschutzsuchenden Bürger unerfreulich. Dass sie keinen entgangenen Gewinn verlangen kann, wird der belasteten Partei kaum einleuchten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass letztlich erneut der EGMR über die Thematik urteilen wird. Die Problematik der überlangen Verfahren liegt bei ihm gleichsam zur Wiedervorlage auf Abruf. Ein nicht gerade erfreulicher Ausblick, vergegenwärtigt man sich das gesetzgeberische Ziel, den konventionswidrigen Zuständen in Deutschland abzuhelfen.