Der Leitlinienkompromiss

Einheimischenmodelle weiterhin möglich

Der Leitlinienkompromiss

Einheimischenmodelle weiterhin möglich

Reizvolle Landschaften, Vollbeschäftigung, wirtschaftliche Prosperität, hoher Zuzugsdruck und eine angespannte Flächenverfügbarkeitssituation: Wenn all diese Faktoren in einer Gemeinde zusammentreffen, dann wird es für ortsansässige junge Familien häufig sehr schwer, sich den Traum vom »Häuschen« oder einer Eigentumswohnung zu erfüllen.

Um den in § 1 Abs. 6 BauGB formulierten Zielen der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen sowie der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung gerecht zu werden, sind Gemeinden in manchen Regionen Deutschlands darum bereits vor Jahrzehnten dazu übergegangen, Bauland vergünstigt an bestimmte Personenkreise der ortsansässigen Bevölkerung zu vergeben, um diesen das Bauen und den Verbleib in ihrer Heimat zu ermöglichen.

Die Vergabe des Baulands oder der Wohnimmobilie erfolgt dabei im Wege pflichtgemäßer Ermessensausübung unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit sowie der Bestimmtheit. Um ihr Vergabeermessen zu konkretisieren, stellen Gemeinden regelmäßig Vergaberichtlinien auf und legen der Vergabe Kriterien zugrunde. Die Verbundenheit zum Ort kann eines dieser Kriterien sein. Diese Vergabepraxis ist von der Rechtsordnung und in der Rechtsprechung allgemein anerkannt und wurde in diesen Grundzügen auch nicht von der Kommission der Europäischen Union in Zweifel gezogen.

Geschichte des Vertragsverletzungsverfahrens

Nach Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens (Nr. 2006/4271) gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen eines möglichen Verstoßes eines in der Gemeinde Selfkant praktizierten Einheimischenmodells gegen die Niederlassungsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit im Juni 2007 erfolgte im Oktober 2009 eine Ausweitung des Verfahrens auf vier bayerische Städte und Gemeinden. Im Januar 2011 drohte die Kommission eine Befassung des Europäischen Gerichtshofs an. Eine Annäherung bewirkte erst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 08. 05. 2013 zum flämischen Immobilien- und Grundstücksdekret (EuGH, Urt. v. 08. 05. 2013 – verb. RS. C-197/11 und C-203/11), dessen wesentliche Aussagen im folgenden Abschnitt beleuchtet werden. Auf Grundlage dieser Entscheidung erarbeitete die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern mit dem Bayerischen Gemeindetag und dem Bayerischen Städtetag ein Rahmenmodell für kommunale Einheimischenmodelle, das nun nach mehrmaligem Hin und Her und einem beherzten Einschreiten des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann bei der Europäischen Kommission Zustimmung fand.

Zur Bedeutung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2013

Ein Dekret der Flämischen Region vom 27. 03. 2009 knüpfte eine Übertragung von Liegenschaften in bestimmten »Zielgemeinden« an die Bedingung einer ausreichenden Bindung des Kauf- oder Mietwilligen zu der Zielgemeinde. Damit einher gingen Steueranreize und Subventionsmechanismen. Als »ausreichende Bindung« wurde insbesondere erachtet, dass die Bewerber vor der Übertragung sechs Jahre in der Zielgemeinde wohnhaft gewesen sein mussten. Die Beurteilung, ob der potenzielle Käufer oder Mieter der Liegenschaft eines oder mehrere dieser Kriterien erfüllt, kam einer lokalen Bewertungskommission zu. Der Europäische Gerichtshof urteilte, dass Einheimischenmodelle zwar grundsätzlich geeignet seien, europäische Grundfreiheiten zu beschränken. Diese Beschränkung könne aber unter sozioökonomischen Aspekten, wie zur Sicherstellung eines ausreichenden Wohnangebots für einkommensschwache Personen oder anderer benachteiligter Gruppen der örtlichen Bevölkerung, gerechtfertigt sein. Folgende Aussagen waren für die weitere Diskussion wesentlich:

- Die Bevorzugung von Ortsansässigen beschränkt Grundfreiheiten.

- Eine Rechtfertigung ist durch sozioökonomische Gründe möglich.

- Für eine Rechtfertigung bedarf es objektiver, nicht diskriminierender und im Voraus bestimmter Kriterien.

Die vorgenannte Entscheidung des EuGHs ist für die Einordnung des Leitlinienmodells von enormer Bedeutung, weil sie die Zulässigkeit einer angemessenen und erforderlichen Begünstigung ortsansässiger Bürgerinnen und Bürgern mit geringerem Einkommen grundsätzlich bestätigte und der sehr restriktiven Auslegung der Grundfreiheiten durch die Europäische Kommission entgegentrat. So scheint der EuGH beispielsweise ein Ausschlusskriterium der Ortsansässigkeit von sechs Jahren als zulässig zu erachten. Die Rechtsprechung des EuGHs ist demnach Maßstab der Überprüfung deutscher Einheimischenmodelle an den Grundfreiheiten.

Der Leitlinienkompromiss

Fast genau zehn Jahre nach der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens ist nun eine Einigung zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesrepublik auf ein Rahmenmodell gelungen. Damit können Einheimischen- und Sozialmodelle künftig wieder rechtssicher praktiziert werden.

Die Leitlinien sind als Rahmenmodell zu verstehen. Sie sind konkretisierungsbedürftig und bedürfen der Anpassung an örtliche Verhältnisse.

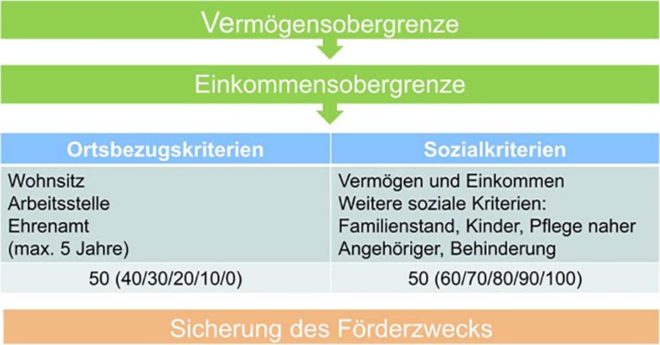

Das Leitlinienmodell unterscheidet zwischen Bewerbungszugangsvoraussetzungen und der Auswahlentscheidung ( Bepunktungsebene ). Als Zugangsvoraussetzungen müssen Einkommens- und Vermögensgrenzen berücksichtigt werden. Eine Berücksichtigung der Ortsansässigkeit als Zugangsvoraussetzung erlaubt das Leitlinienmodell hingegen nicht.

In die Auswahlentscheidung gelangt nur, wer die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Die Auswahlentscheidung ist gedanklich in zwei »Kästen« zu teilen. Es stehen sich Ortsbezugskriterien und Sozialkriterien gegenüber, wobei Ortsbezugskriterien maximal zu 50 % in die Bewertung einfließen dürfen. Eine stärkere Gewichtung zugunsten der Sozialkriterien ist hingegen ohne Weiteres möglich. Bei den Sozialkriterien müssen Vermögen und Einkommen und können weitere Kriterien, beispielsweise die Zahl der im Haushalt lebenden Kinder, der Familienstand, ggf. das Alter der Bewerber ( dies allerdings nur im Lichte der wohnungspolitischen Zielsetzung der Gemeinde ) oder die Pflege naher Angehöriger, zum Ansatz kommen. Bei den Ortsbezugskriterien können Wohnsitz, Arbeitsstelle und die Ausübung eines Ehrenamtes in der Gemeinde berücksichtigt werden. Dabei darf die Punktezahl, die ein fiktiver Bewerber maximal bei den Sozialkriterien erreichen kann, durch Ortsbezugspunkte nicht übertroffen werden. Würde ein Einheimischenmodell also eine Maximalpunktzahl von 50 Sozialpunkten zulassen, dürften maximal 50 Ortsbezugspunkte vergeben werden.

Um den Förderzweck sicherzustellen, müssen schließlich Sicherungsmaßnahmen vorgesehen werden. Dieses Erfordernis bestand jedoch auch bereits in der Vergangenheit.

Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten

Im Vorfeld der Erstellung gemeindlicher Baulandvergaberichtlinien für ein Einheimischenmodell steht die Überlegung, welche städtebauliche und wohnungspolitische Zielsetzung eine Gemeinde mit ihrem Programm verbinden möchte. Die Rechtsprechung des EuGHs geht hierbei davon aus, dass Zielgruppe einer Vergünstigung am Boden- und Wohnungsmarkt Menschen sein sollen, die sich am freien Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können, mithin der weniger begüterte Teil der örtlichen Bevölkerung. Die weitere Steuerung, welchen Grad an Ortsverbundenheit die Zielgruppe aufweisen soll, ob vorwiegend junge Familien, auch Alleinstehende mit vielen oder weniger Kindern zum Zuge kommen sollen, obliegt dem Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltung und ist Aufgabe der Gemeinde. Ausgehend von der Beantwortung dieser Frage werden Kriterien für die Auswahlentscheidung aufgestellt und gewichtet. Die städtebauliche und wohnungspolitische Zielsetzung, die mit dem Programm verfolgt wird, sollte hierbei in einer Präambel festgehalten werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Wahl der Kriterien, deren Gewichtung und Differenzierung verbal-argumentativ sowie anhand von schlüssigem Datenmaterial zu begründen und die Begründung zu dokumentieren.

Die Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells lassen den Städten und Gemeinden diesbezüglich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Auf den zweiten Blick sogar mehr, als vielleicht angenommen.

Exkurs: Einheimischenmodelle für Eigentumswohnungen

Einheimischenmodelle eignen sich in stark verdichteten Räumen auch für Eigentumswohnungen. Entsprechende Modelle werden von Münchener Umlandgemeinden sowie der Landeshauptstadt München bereits mit Erfolg praktiziert. So sieht beispielsweise das »München Modell Eigentum« für verschiedene Einkommensstufen unterschiedlich hohe Vergünstigungen am Wohnungsmarkt vor. Das Leitlinienmodell kann für Eigentumswohnungen entsprechend angewendet werden. Allein die Vermögensobergrenze bezieht sich dann nicht auf den Grundstückswert, sondern regelmäßig auf einen Bruchteil des subventionierten Kaufpreises der Wohnung.

Link zu den Leitlinien

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf