Die Einspruchsfrist läuft…

Überhänge und Aufstockungsmandate bei der Bundestagswahl

Die Einspruchsfrist läuft…

Überhänge und Aufstockungsmandate bei der Bundestagswahl

Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag endete mit einem Donnerschlag. Durch die politischen Umwälzungen in der Parteienlandschaft, vor allem aber durch die Absage der SPD an eine große Koalition, wurde eine Sensation vollkommen in den Hintergrund gedrängt: Der Wahlleiter, Dieter Sarreither, verkündete am 25.9.2017, gegen fünf Uhr am Morgen, dass er das Wahlergebnis „ausgeglichen“ habe: Der Deutsche Bundestag, der im Normalfall 598 Mitglieder hat, ist sprunghaft auf 709 Abgeordnete emporgeschnellt, 111 Abgeordnete mehr als der Bundestag reguläre Sitze hat. 2017 sind nämlich 46 Überhänge entstanden und 65 Aufstockungsmandate nachgeschoben worden, beides Rekorde, die niemand vorhergesagt hatte. Wie überhaupt die Wahlforscher die Hauptverlierer der Bundestagswahl waren, denn ihre Prognosen stimmten hinten und vorne nicht. Das hier aber nur nebenbei.

Das Stimmensplitting ist die Hauptursache für die leidigen Überhangmandate. Es gibt aber keinen proportionalen Gleichschritt, der beides miteinander verbindet. Das hängt damit zusammen, dass in 299 Wahlkreisen mit einfacher Mehrheit abgestimmt wird; die Listenwahl erfolgt aber in 16 Bundesländern, was sich nicht „unter einen Hut“ bringen lässt. Außerdem neigen die Wähler der großen Parteien – millionenfach – dazu, die Zweitstimme zu „verleihen“, um damit einen möglichen Koalitionspartner zu unterstützen. Die Wähler der kleinen Parteien ziehen es dagegen vor, die für aussichtslos gehaltene Erststimme dem aussichtsreicheren Kandidaten einer nahestehenden Großpartei zukommen zu lassen. Man nennt das allgemein „Stimmensplitting“, obwohl die Wortschöpfung, die entfernt an das Steuerrecht erinnert, kein Rechtsbegriff ist und mehr Verwirrung stiftet als Klarheit schafft.

„Stimmensplitting“ in den Bundestagswahlen: 2009, 2013, 2017

| 2009 | 2013 | 2017 |

Erststimmen-Überschuss, d.h. Zweitstimmen-Transfer

| CDU | 2.028.397 | 1.311.848 | 1.581.972 |

| CSU | 360.762 | 300.398 | 385.860 |

| SPD | 2.089.770 | 1.588.650 | 1.888.246 |

| Summe 1 | 4.478.229 | 3.206.876 | 3.856.078 |

Rechenweg: Erststimmen minus Zweitstimmen = Zweitstimmen-Transfer (sog. „Leihstimmen“).

Zweitstimmen-Überschuss, d.h. Erststimmen-Transfer

| Linke | 364.809 | 168.527 | 333.727 |

| Grüne | 666.147 | 513.045 | 440.128 |

| FDP *) | 2.239.584 | (1.053.983) | 748.433 |

| AfD **) | (1.246.090) | 560.999 | |

| Summe 2 | 3.270.540 | 2.981.645 | 2.083.287 |

Rechenweg: Zweitstimmen minus Erststimmen = Erststimmen-Transfer. Quelle: Bundeswahlleiter und eigene Berechnungen. *) FDP: 213 nicht im Bundestag; **) AfD: 2009 und 2013 nicht im Bundestag. Ohne Berücksichtigung der Sonstigen Parteien, die an der Sperrklausel gescheitert sind.

Das „Splitting“ war nur bei der CSU noch größer als 2009

Bei allen drei Großparteien ist 2017 der Zweitstimmen-Transfer – also die sog. „Leihstimmen“ – gegenüber 2013 gestiegen, und übertraf bei der CSU sogar das Niveau von 2009. Es gab 2017 gegenüber 2013 bei den Wählern der großen Parteien wieder mehr Bereitschaft, nur den bevorzugten Wahlkreiskandidaten zu wählen, die Zweitstimmen aber an eine kleine Partei zu „verleihen“, um damit einen möglichen Koalitionspartner zu fördern. Vor allem bei den Wählern der CSU war das Splitting sogar noch größer als 2009. Das erklärt den hohen Anteil von sieben Überhangmandaten, der nur in Baden-Württemberg mit 11 Überhängen noch überboten wurde.

Bei den vier kleinen Parteien ist 2017 der Erststimmen-Transfer gegenüber 2013 dagegen deutlich gefallen, ausgenommen bei der Partei der Linken. Bei der FDP und der AfD ist der rückläufige Erststimmen-Transfer besonders ausgeprägt. Es gab bei den Wählern der kleinen Parteien weniger Bereitschaft, die für aussichtslos gehaltene Erststimmen an den aussichtsreicheren Kandidaten einer großen Partei zu vergeben und nur mit der Zweitstimme die Partei zu wählen, die man in das Parlament bringen will.

Der Zweitstimmen-Transfer ist 2017 gegenüber 2013 insgesamt um 650.000 Zweitstimmen angestiegen. (Vgl. Summe 1.) Der Erststimmen-Transfer ist 2017 gegenüber 2013 insgesamt um 900.000 Erststimmen gefallen. (Vgl. Summe 2.) Das Stimmensplitting hat 2017 gegenüber 2013 bei den Zweitstimmen zugenommen, bei den Erststimmen aber abgenommen. Die Wähler der großen haben gemessen an 2013 häufiger gespalten abgestimmt, als die Wähler der kleinen Parteien.

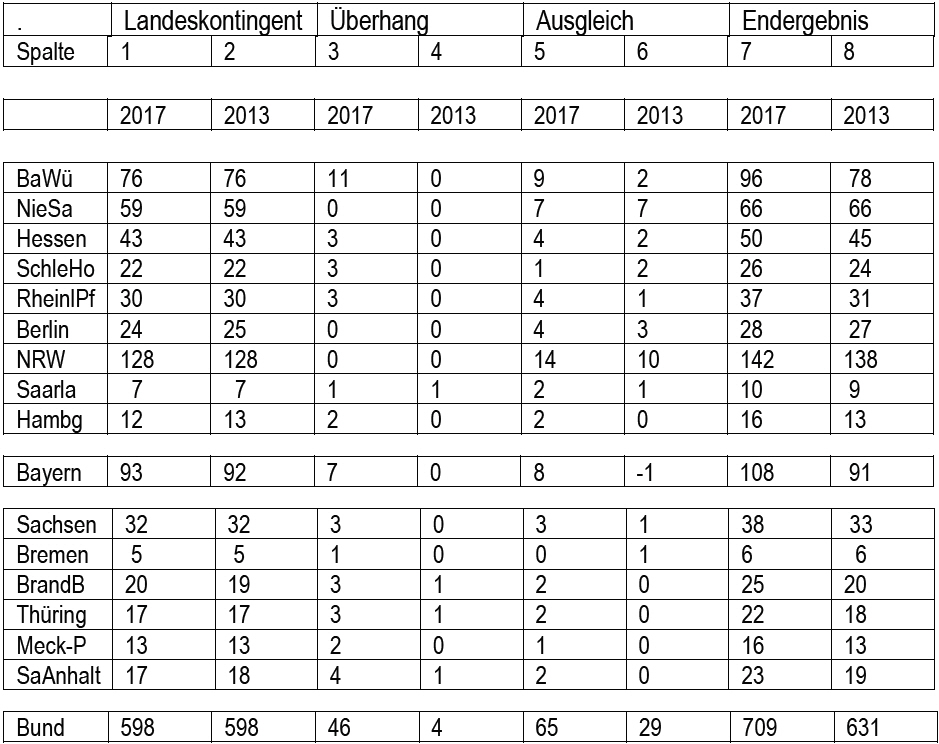

Das föderative Wahlsystem wurde gesprengt

Bekanntlich wurde § 7 BWahlG bei der Wahlrechtsreform von 2013 aufgehoben. In dieser Vorschrift war angeordnet, dass die Landeslisten der Parteien zu Bundeslisten zusammengeführt werden, wenn die Parteien dem nicht widersprechen. Nach neuem Recht findet eine Wahl mit Bundeslisten also nicht mehr statt. Besonders betont wird das föderativ organisierte Wahlsystem außerdem durch die Vorgabe von Landeskontingenten gemessen an dem Bevölkerungsanteil der Länder. Bremen ist das kleinste Bundesland und darf 5 Abgeordnete in den Bundestag wählen, das Saarland 7. Der Freistaat Bayern ist der zweitgrößte Flächenstaat und stellt 93 Abgeordnete, Nordrhein-Westfalen 128. (Vgl. § 6 Abs 2 Satz 1 BWahlG; und die Spalte 1 in der nachfolgenden Tabelle.)

Alle Landeskontingente zusammengenommen ergeben punktgenau 598 Mandate im Berliner Parlament. Und wer es gewohnt ist, Theorie und Wirklichkeit miteinander zu konfrontieren, der erlebt eine Überraschung: In keinem einzigen Bundeland stimmte 2017 das Landeskontingent mit dem Wahlergebnis überein. Alle 16 Bundesländer schickten ohne Ausnahme 2017 mehr Abgeordnete in den Bundestag als ihnen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil zustanden. Das föderative Wahlsystem wurde gesprengt. (Vgl. Spalte 1 und Spalte 7, in der nachfolgenden Tabelle.)

In Baden-Württemberg entstanden 11 sog. „Überhänge“, d.h. die Landes-CDU gewann alle 38 Wahlkreise, erlangte mit den Erststimmen 11 Mandate mehr als mit den Zweitstimmen. Das Land ist der Spitzenreiter unter den Ländern mit „Überhängen“. Trotzdem wurden ihm nur 9 Ausgleichsmandate zugeteilt. Der Ausgleich war kleiner als der Überhang. In Bayern haben wir ein z.T. sehr ähnliches Bild. Die CSU gewann alle 46 Wahlkreise konnte aber nur 39 Listenplätze erzielen. Es entstanden also 7 sog. „Überhänge“. Das steht fest.

Am auffälligsten ist die Kluft zwischen Landeskontingent und (vorläufigem) Wahlergebnis im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dem Bundesland steht ein Kontingent von 128 Abgeordneten zu. Diese Zahl ist endgültig. In NRW entstand kein sog. „Überhang“. Trotzdem wurden dem Land 14 Ausgleichsmandate zugeteilt. Das ist der höchste Wert unter allen Bundesländern, zugleich aber auch die größte Differenz. Nordrhein-Westfalen bleibt anders ausgedrückt ohne „Überhänge“ erhält aber 14 Ausgleichsmandate. Schwer nachvollziehbar, aber wahr: Es ziehen 14 Nordrhein-Westfalen mehr in den Bundestag ein, als dem Lande zustehen. Das ist entweder der blanke Unsinn oder der sog. „Mandatsausgleich“ hat mit dem „Überhang“ in Wahrheit gar nichts mehr zu tun. (Vgl. Spalte 3 und 5 in der nachfolgenden Tabelle.)

Landeskontingente – Überhänge – Ausgleich – Mandate pro Bundesland

Quelle: Bundeswahlleiter und eigene Berechnungen. Die Angaben des Bundeswahlleiters sind vorläufig.

Das verwirrende Bild wird noch verwirrender, wenn man die drei kleinsten Bundesländer in die Bewertung mit einbezieht. In Bremen entstand ein sog. „Überhang“, dem Land wurde aber kein Ausgleichsmandat zugeteilt. Das Saarland erzielte mit einem „Überhang“ zwei Ausgleichsmandate. Hamburg erlangte dagegen mit zwei „Überhängen“ auch zwei Ausgleichsmandate. Es fällt schwer, sich darauf einen vernünftigen Reim zu machen.

Versuchte Quadratur des Kreises

In den 299 Wahlkreisen wird mit einfacher Mehrheit gewählt und entschieden. Wer im Wahlkreis mit weniger als die Hälfte aller Erststimmen gewinnt, erhält keinen Malus und wer ihn mit mehr als der Hälfte aller Stimmen gewinnt bekommt keinen Bonus. Weil in den 16 Ländern nach einem ganz anderen Verfahren gewählt wird, gibt keine Korrelation zwischen Erststimmen- und Zweitstimmen-Erfolg. Beide Wahlergebnisse weichen regelmäßig voneinander ab. Einmal mehr bewahrheitet sich deshalb die Erkenntnis: Überhangmandate verhalten sich wie Primzahlen. Mathematisch lassen sich keine Regelmäßigkeiten erkennen. Trotzdem ist das Stimmensplitting die Hauptursache für das Entstehen von Überhangmandaten. Es gibt aber auch noch andere Ursachen für die Über- bzw. Unterhänge.

Noch unberechenbarer als die Überhänge sind die Ausgleichsmandate. Hamburg und Sachsen ausgenommen, stimmen bei sonst keinem der 16 Bundesländer Überhang und Ausgleich überein. D.h. der Ausgleich ist entweder größer oder kleiner als der Überhang. Damit stellt sich die unabweisbare Frage, ob es denn der Überhang ist, der ausgeglichen wird oder ob etwas ganz anderes passiert: nämlich dass die Erststimmen nach der Wahl umgerechnet und in Zweitstimmen verwandelt werden. Das würde auf eine versuchte Quadratur des Kreises hinauslaufen, bei der den Wählern ein „X“ für ein „U“ vorgemacht wird. Es ergibt einfach keinen Sinn, unbedingt mit zwei Stimmen zu wählen und dann die Erststimme verschwinden zu lassen, indem man sie in Zweitstimmen umrechnet und dabei ausgleicht.

Rechtliche Bewertung und Rechtsweg

Das Gesetz schreibt in § 1 Abs. 1 Satz 2 BWahlG vor, dass die Wahl „nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“ zu erfolgen hat. Das schließt die gespaltene, die getrennte, die unverbundene Abstimmung mit Erst- und Zweitstimme natürlich aus. Gleichwohl gehört das sog. „Stimmensplitting“ zur gewohnten Praxis aller Bundestagswahlen, ausgenommen die Wahl von 1949 als der Stimmzettel nur einmal gekennzeichnet werden konnte, das sog. „Leihstimmen“ also ausgeschlossen waren. Die herrschende Praxis ist also viel stärker als der Wortlaut im Gesetz.

Auch die Ausgleichsmandate gehören in den meisten Bundesländern und seit 2013 auch im Bund zur ständigen Übung, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Dem steht entgegen, dass niemand befugt ist, das Wahlergebnis nachträglich zu korrigieren, zu verbessern oder “auszugleichen“. Es kann nicht sein, dass die Wähler ihre Stimme abgeben und danach das Wahlergebnis abgeändert wird, aus welchen Gründen auch immer. Ein solcher Eingriff in den Willen der Wähler gibt es nur in gewissen Staaten, in denen die Souveränität des Wahlvolkes als bloße Theaterkulisse dient. – Stimmen werden ausgezählt, nicht ausgeglichen. Werden Mandate nachgeschoben, muss auch eine Wahl darüber nachgeschoben werden, wer, von welcher Partei, in welchem Bundesland ein Ausgleichsmandat erhalten soll. Eine solche Wahlhandlung fehlt. Der Mandatsausgleich ist deshalb nicht demokratisch legitimiert.

Wenn die Wähler nicht das letzte Wort haben, dann haben sie auch nicht das entscheidende Wort. Und wenn an der Wahl zuerst des Bundestagspräsidenten und danach auch des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin eine ganze Hundertschaft von Abgeordneten teilnimmt, die entweder ein sog. „Überhangmandat“ bekleiden, das allgemein als unzulässig gilt, oder ein Aufstockungsmandat erhalten haben, das den Wählern ohne unmittelbare und freie Wahlhandlung wie ein Kuckucksei untergeschoben wurde, dann „ist etwas faul im Staate Dänemark“. Dann muss man dagegen angehen und den ganzen Schwindel aufdecken. Die Kuckuckseier müssen raus aus dem Nest, und zwar so rasch wie möglich.

Bleibt als Fazit festzuhalten: Die Wahlprüfung ist ein Grundrecht. Jeder Wahlberechtigte ist befugt, die Wahl gegenüber dem Deutschen Bundestag anzufechten. Weil es sich hierbei um eine Grundrechtsgarantie handelt, hat der Wahlleiter eine Anleitung ins Internet gestellt, wie man das macht. Die Anfechtung erfolgt in Schriftform, muss dem Deutschen Bundestag spätestens am 24. November 2017 zugehen und eine hieb- und stichfeste Begründung enthalten.