Die proaktive Verwaltung

Effizienzbooster für kommunale Services?

Die proaktive Verwaltung

Effizienzbooster für kommunale Services?

Der Bürgerservice ist ein zentrales Element der Daseinsvorsorge. Um den Bürgerservice zukunftssicher zu gestalten, müssen sich Kommunalverwaltungen vom leitenden Prinzip des „Antrags als auslösendes Ereignis für einen Service“ verabschieden und sich – wo dies möglich und sinnvoll ist – zu einer proaktiven Verwaltung entwickeln. Eine solche Verwaltung geht direkt auf die Bürger:innen zu. Der Weg dahin ist nicht leicht. Hürden gibt es intern wie extern. Intern braucht es beispielsweise eine starke Professionalisierung des Prozessmanagements. Extern bestehen Abhängigkeiten von landes- und bundesgesetzlichen Regelungen. Dieser Beitrag ordnet das Prinzip der proaktiven Verwaltung in den Servicekontext ein und gibt Handlungsempfehlungen zur Realisierung proaktiver Services in Kommunen.

Der kommunale Service befindet sich im Wandel. Zunehmend differenzierte Erwartungen der Gesellschaft an eine leistungsstarke Verwaltung, Arbeitskräftemangel und nicht voll ausgeschöpfte Potenziale im Rahmen der Digitalisierung setzen die Kommunen immer stärker unter Druck. Der kommunale Service muss daher weiterentwickelt und in ein wirksames Zukunftsbild überführt werden. Es geht um eine Weiterentwicklung vom reinen Bürgerservice hin zu einem Service, der im kommunalen Ökosystem in Zusammenspiel mit unterschiedlichen Akteur:innen vernetzt stattfindet.

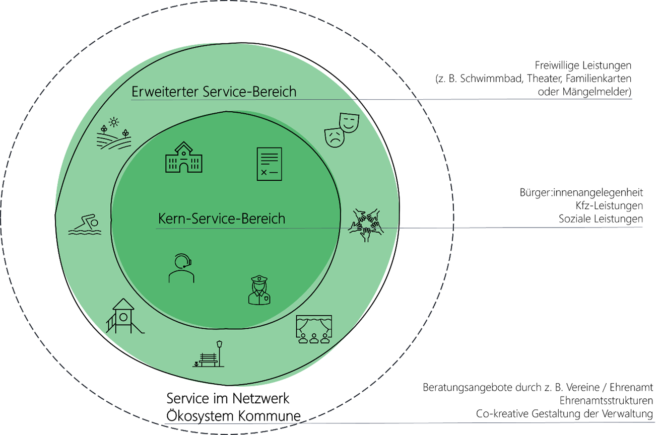

Dem Begriff „kommunaler Service“ liegt häufig ein sehr enges Verständnis zugrunde. Dieser wird regelmäßig auf die klassischen Bereiche des Bürgerservice reduziert und betrachtet die Kund:innen der Verwaltung als Antragstellende mit einem Leistungsanspruch an die Verwaltung. Beispiele dafür sind das Einwohnermeldeamt oder die Kfz-Zulassungsstelle. Um dieses Verständnis zu verändern, hat die KGSt den kommunalen Service in ein vernetztes Verständnis überführt, das den Bürgerservice als Teil des Ökosystems einer Kommune versteht.

Die Ebenen des kommunalen Service 2030

Der kommunale Service 2030

Abbildung 1: Der kommunale Service 2030

Das zentrale Merkmal des kommunalen Service 2030 ist, dass verschiedene Service-Ebenen zusammenarbeiten:

- Der Kern-Service-Bereich umfasst alle Aufgaben, zu denen Kommunalverwaltungen gesetzlich beauftragt sind. Hierzu gehören beispielsweise Melde- und Passangelegenheiten, Soziale Leistungen oder Gewerbeangelegenheiten.

- In den „Erweiterten Service-Bereich“ fallen alle Services, die sich auf freiwillige Angebote einer Kommune beziehen – etwa der Verkauf von Tickets für Museen und städtische Bäder oder die Ausgabe von Sozialpässen.

- Zunehmend wichtiger für erfolgreiche Services in Kommunen ist der „Service im Netzwerk des kommunalen Ökosystems“. Dabei geht es darum, dass Kommunen gesellschaftliche Akteur:innen (zum Beispiel über örtliche Vereine oder ehrenamtliche Strukturen) und die lokale Wirtschaft stärker in die Serviceerbringung einbeziehen. Ein Beispiel für einen im Netzwerk erbrachten Service ist die Einbindung von Ehrenamtler:innen aus der Zivilgesellschaft in die Beratung von unterstützungs-bedürftigen Antragsteller:innen.

Um das Zielbild „Kommunaler Service 2030“ zu erreichen, hat die KGSt vier zentrale Entwicklungen definiert:

- Ein Service, der konsequent von den Nutzer:innen her gedacht wird.

- Ein Service, der sich an den Menschen orientiert und seine Lebenslage in den Mittelpunkt stellt.

- Ein Service, der sich durch ein hohes Maß an Proaktivität und Automatisierung auszeichnet.

- Ein Service, der von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit allen Akteur:innen im kommunalen Ökosystem erbracht wird.

Es braucht ein anderes Denken: Weg vom „Leitbild Antrag“ hin zur proaktiven Verwaltung

Dieser Beitrag greift aus den aufgeführten vier Entwicklungen das Prinzip der „Proaktivität“ heraus. Um als Bürger:in einen Service in Anspruch nehmen zu können, muss in den meisten Fällen ein Antrag gestellt werden. An diesem Leitbild orientiert sich derzeit (noch) die Digitalisierung, Modernisierung und Trans-formation der Bürgerservices.

Es braucht aber einen neuen, weiteren Leitgedanken. Um den Bürgerservice – als zentrales Element der Daseinsvorsorge – zukunftssicher und -stark zu machen, muss sich die zur proaktiven Kommune entwickeln.

Die proaktive Kommunalverwaltung zeigt sich dabei in verschiedenen Ausprägungen:

- Stufe 1: Verwaltung begleitet Bürger:innen bei Antragsverfahren:

Hier besteht weiterhin das klassische Antragsverhältnis zwischen Verwaltung und Bürger:in. Antragstellende werden aber während der Antragstellung von der Verwaltung begleitet, zum Beispiel mit Informationen und Hinweisen zu Antragsangaben. Ein Beispiel für Stufe 1 sind digitale Antragsassistenten. - Stufe 2: Verwaltung geht aktiv mit Informationen und Antragsangeboten auf Bürger:innen zu:

Auch in dieser Stufe besteht das klassische Antragsverhältnis zwischen Verwaltung und Bürger:in. Die Verwaltung geht allerdings schon vor der Antragstellung auf die Bürger:innen zu und gibt proaktiv Informationen aus oder stellt Antragsformulare zur Verfügung. Die Verwaltung hat demnach Kenntnis darüber, dass ein/e Bürger:in Anspruch auf eine Verwaltungsleistung hat. Ein Beispiel für Stufe 2 sind proaktive Informationen zu auslaufenden Ausweisdokumenten verbunden mit Hinweisen zur Verlängerung der Dokumente. - Stufe 3: Verwaltungsservices ohne Zutun der Bürger:innen:

Stufe 3 ist die Reinform der Proaktivität. Die Antragstellung entfällt, da die Verwaltung ohne Zutun der Bürger:innen Services erbringt. Idealerweise gibt es eine automatisierte Quelle, die den Anspruch der/s Bürger:in erkennt. Ein Beispiel für Stufe 3 sind pauschale Auszahlungen von Sozialleistungen oder Energiezuschüssen ohne Antrag.

Proaktivität ist Realität und Zukunftsbild zugleich

Was heute in vielen Kommunalverwaltungen schon Realität ist, sind proaktive Elemente auf Basis der Stufen 1 und 2. Das Potenzial, sich in diesen beiden Stufen sowie in der Stufe 3 zu entwickeln, ist enorm. Proaktives Verwaltungshandeln steigert die Effizienz der Verwaltung und schafft Räume für qualitativ anspruchsvolle Aufgaben zum Beispiel im Bereich Beratung oder Strategieentwicklung. Ebenso vereinfacht Proaktivität aus Sicht der Bürger:innen den Umgang mit der Verwaltung. Der Weg hin zu mehr Proaktivität hängt von einigen erfolgskritischen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem:

Proaktivität im Strategieprozess denken: Strategien und strategische Ziele sind der Rahmen, in dem sich das kommunale Handeln abspielt. Sie setzen Schwerpunkte und geben Orientierung. Eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, heißt Prioritäten zu setzen und sich festzulegen. Mit Blick auf Wirkungsorientierung müssen sich Kommunalverwaltungen daher die folgende Frage stellen: „Welche Services können proaktiv erbracht werden und was wollen wir mit proaktiven Services bewirken?“. Zur Priorisierung können prozessbasierte Kriterien herangezogen werden – beispielsweise die Fallzahl, der erwartete Mehrwert für Bürger:innen und/oder Verwaltung sowie erwartete Prozesseffizienzen.

Eine proaktive Haltung fördern: Proaktivität ist nicht nur eine Frage von effizienten Prozessen, sondern auch eine Frage der Haltung. Die grundsätzliche Frage ist hier: Welches Serviceverständnis legen wir der Gestaltung unserer Services zugrunde? Dafür braucht es die Definition von Schlüsselkompetenzen, die von Führungskräften und Mitarbeitenden erwartet werden sowie klare Rahmenbedingungen, in denen Führungskräfte und Mitarbeitende – etwa durch Qualifizierungsangebote oder Austauschformate – sich die erwarteten Kompetenzen aneignen können.

Technologische Rahmenbedingungen sicher gestalten: Will eine Kommunalverwaltung das Prinzip „Proaktivität“ konsequent und mit Blick auf alle drei Proaktivitätsstufen umsetzen, so ist eine deutlich umfassendere IT-Infrastruktur notwendig. Zu den wichtigsten IT-Services für mehr proaktive Verwaltungsservices gehören digitale Authentifizierungsoptionen, Elektronische Kommunikation (Serviceportale) und eine funktionsfähige Dateninfrastruktur. Für eine optimale IT-Infrastruktur sollten Kommunen die Diskussionen auf Länder- und Bundesebene mit Blick auf angestrebte Vorhaben wie zum Beispiel die DeutschlandID weiter beobachten. Hier werden sich Optionen für eine funktionsfähige IT-Infrastruktur für proaktive Services ergeben.

In der Zusammenarbeit wird der Kommunale Service 2030 Wirklichkeit

Die Realisierung des Kommunalen Service 2030 in all seinen Entwicklungen basiert vor allem auf einem professionellen Management und einer mutigen Politik. Das Zusammenspiel von Politik und Verwaltung, der Umgang mit Daten, der Blick auf Prozesse und die stringente Umsetzung von Projekten spielen dabei eine zentrale Rolle. Eine enge interkommunale Zusammenarbeit und ein Zusammenspiel im föderalen System (Stichwort: Dresdner Forderungen), was auf Augenhöhe, Vertrauen und Umsetzungswillen basiert, sind dabei besonders wichtig.

Weitere Informationen:

- KGSt®-Denkanstoß: Der kommunale Service 2030. Vom Bürger:innenservice zum vernetzten Service-Verständnis (1/2024): kgst.de/doc/20231218A0010

- Proaktive Verwaltungsservices: Bürger:innen entlasten I Prozesse effizienter gestalten (14/2024): kgst.de/doc/20240820A0006