Psychologisches Empowerment in der öffentlichen Verwaltung

Stärkung von Arbeitszufriedenheit, organisationaler Bindung und extraproduktivem Verhalten

Psychologisches Empowerment in der öffentlichen Verwaltung

Stärkung von Arbeitszufriedenheit, organisationaler Bindung und extraproduktivem Verhalten

Ein Phänomen, das in vielen Organisationen beobachtet wird, ist das der „Organisationsbewohner“. Organisationsbewohner sind Mitarbeitende, die ihre Arbeit lediglich nach Vorschrift erledigen, ohne ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Personen erfüllen zwar ihre minimalen Arbeitsanforderungen, zeigen jedoch kein zusätzliches Engagement und tragen nicht aktiv zur Verbesserung oder Innovation innerhalb der Organisation bei.1Vgl. Rose, Arbeit besser machen, 2019, S. 145. Die Gründe für das „Organisationsbewohnertum“ können vielfältig sein: Bequemlichkeit, angenommene oder tatsächlich mangelnde Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten, Überforderung, mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder Resignation als Folge negativer Erfahrungen.

Gerade in bürokratischen Systemen wie der öffentlichen Verwaltung ist die Gefahr des Ausbreitens des „Organisationsbewohnertums“ besonders hoch. Der aktuelle demografische Wandel bietet eine geeignete Gelegenheit, ein Umdenken in den Erwartungen an junge Fachkräfte (aber natürlich auch die bereits in der Verwaltung tätigen Personen) anzustoßen – hin zu einer Organisationskultur, die individuelles Verantwortungsbewusstsein stärkt und zugleich mehr Entscheidungsspielraum ermöglicht.

Ein zentrales Konzept, um dies zu erreichen, ist das psychologische Empowerment. Psychologisches Empowerment stärkt und motiviert die Mitarbeitenden, Handlungsspielräume eigenverantwortlich und proaktiv zu nutzen.

Was ist psychologisches Empowerment?

Das Konzept des psychologischen Empowerments befasst sich mit der inneren Motivation und dem Selbstverständnis von Personen hinsichtlich ihrer Arbeit und Umgebung. Es beschreibt einen Prozess, in dem Individuen, Organisationen und Gemeinschaften die Kontrolle über ihre eigenen Angelegenheiten erlangen.2Vgl. Oladipo, Psychological empowerment and development, in: Edo Journal of Counselling, 2/1, 2009, S. 119–126. Die Wahrnehmungen der Menschen sind hierbei von zentraler Bedeutung, da psychologisches Empowerment als subjektives Erlebnis verstanden wird, das auf den individuellen Interpretationen und Bewertungen der jeweiligen Situation beruht.3Vgl. Corsun/Enz, Predicting Psychological Empowerment Among Service Workers: The Effect of Support-Based Relationships, in: Human Relations, 52, 1999, S. 205–224.

Die verschiedenen Aspekte des Modells werden im Folgenden beschrieben:4Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

a) Bedeutsamkeit

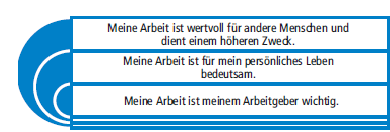

Wird Bedeutsamkeit erlebt, hat das Erreichen organisationaler Ziele eine höhere intrinsische Bedeutung für die Beschäftigten. Bedeutsamkeit kann auf verschiedenen Ebenen erlebt werden:

5Angelehnt an das Modell von Steger/Dik/Duffy, Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI), in: Journal of Career Assessment, 20/3, 2012, S. 322–337.

5Angelehnt an das Modell von Steger/Dik/Duffy, Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI), in: Journal of Career Assessment, 20/3, 2012, S. 322–337.

b) Kompetenz

Damit ein starkes Kompetenzgefühl entstehen kann, müssen Personen über die den beruflichen Anforderungen entsprechenden Kompetenzen verfügen, aber auch darauf vertrauen können, dass sie diese Kompetenzen besitzen und dass deren Ausübung erwünscht ist und sie diese somit wirksam einsetzen können.6Vgl. Schermuly, New Work – Gute Arbeit gut gestalten, 2019, S. 61.

c) Selbstbestimmung

Es geht bei der Selbstbestimmung darum, dass ein Mitarbeitender unter festgelegten Bedingungen eigenständige Entscheidungen, Priorisierungen und Planungen vornehmen darf, ohne dabei einem externen Einfluss, bspw. durch eine Führungskraft, ausgesetzt zu sein. Diese Facette kann ein starker Treiber für Innovationen sein, da selbstbestimmte Mitarbeitende tendenziell überproportional viele Ideen in ihre Organisation einbringen.7Vgl. Mazza/Sukowski/Herb, New Work und psychologisches Empowerment: Chancen und Grenzen, 2020.

d) Einfluss

Laut Spreitzer gibt Einfluss den Grad wieder, in dem strategische, administrative und operative Ergebnisse durch das Individuum beeinflusst werden können. Personen, die Einfluss erleben, fühlen sich mächtig und erleben Kontrolle. Dies steht im Zusammenhang mit einem stärkeren Engagement bei der Arbeit.8Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

e) Gemeinsames Wirken der Facetten

Gemeinsam stellen diese Dimensionen ein ganzheitliches Konzept des psychologischen Empowerments dar. Das Fehlen einer Dimension verringert das gesamte Empfinden des Empowerments. Wenn Mitarbeitende bspw. in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen (Selbstbestimmung), ihnen aber die Bedeutung dieser Entscheidungen nicht wichtig ist (Bedeutsamkeit), fühlen sie sich nicht empowert. Dies impliziert, dass die unterschiedlichen Facetten nicht im Konflikt zueinander stehen, sondern sich vielmehr gegenseitig verstärken. Spreitzer beschreibt psychologisches Empowerment als eine fortlaufende Variable, da Mitarbeitende unterschiedliche Ausprägungen des Empowerments erleben können. Zudem argumentiert sie, dass Empowerment kein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern eine Abfolge von Kognitionen, die durch das Arbeitsumfeld geprägt werden. Deshalb kann das Konzept des Empowerments genau auf den jeweiligen Arbeitsbereich angewendet werden.9Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

3. Welche Auswirkungen hat psychologisches Empowerment?

Studien ergeben, dass psychologisches Empowerment in Zusammenhang mit einer Reihe positiver Auswirkungen steht. Mitarbeitende mit einem höheren psychologischen Empowerment bezeichnen sich als motivierter und engagierter und empfinden sowohl eine höhere Arbeitszufriedenheit als auch ein höheres Verbundenheits- und Loyalitätsgefühl – also eine höhere organisationale Bindung – gegen-über ihrem Arbeitgeber. In der Metaanalyse (ein statistisches Verfahren, bei dem Ergebnisse mehrerer Studien zu derselben Fragestellung zusammengefasst und daraus ein besonders aussagekräftiges Ergebnis errechnet wird) von Seibert et al. zeigten Mitarbeitende mit höherem Empowerment auch eine bessere Aufgabenleistung sowie mehr innovative Verhaltensweisen.10Vgl. Seibert/Wang/Courtright, Antecedents and consequences of psy- chological and team empowerment in organizations: A meta-analytic review, in; The Journal of Applied Psychology, 96/5, 2011, S. 981–1003.

Eine weitere wichtige Konsequenz von psychologischem Empowerment ist dessen Einfluss auf extraproduktives Verhalten.11Vgl. Seibert/Wang/Courtright (Fn. 15), S. 981–1003.

Extraproduktives Verhalten kommt sowohl den Mitarbeitenden als auch der Organisation zugute.

Es stellt sich die Frage, ob ein hohes psychologisches Empowerment auch mit negativen Auswirkungen einhergehen kann. Es existieren erste Forschungsergebnisse, die zeigen, dass empowernde Führung unter bestimmten Bedingungen in Verbindung mit unethischem extraproduktivem Verhalten der Mitarbeitenden stehen kann.12Vgl. Dennerlein/Kirkman, The Hidden Dark Side of EmpoweringLeadership: The Moderating Role of Hindrance Stressors in Explaining When Empowering Employees Can Promote Moral Disengagement and Unethical Pro-Organizational Behavior, in: Journal of Applied Psychology, 107/12, 2022. Weitere Forschungen in diesem Bereich sind daher relevant, um einen besseren Kenntnisstand vor allem dahingehend zu gewinnen, was getan werden muss, damit es eben nicht zu negativen Auswirkungen kommt. Die derzeitige Studienlage zeigt aber eindeutig die Überlegenheit der positiven Folgen des psychologischen Empowerments.

4. Wie kann man psychologisches Empowerment fördern?

Eine wichtige Rolle zur Förderung des psychologischen Empowerments spielen kontextuelle Faktoren. Dazu gehören klassische New-Work-Themen wie die Flexibilisierung im Hinblick auf Arbeitszeit und Arbeitsort.13Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 122 ff.

Zu den weiteren strukturellen Möglichkeiten gehören den Handlungs- und Verantwortungsspielraum erweiternde Formen der Arbeitsgestaltung wie Job Enrichment (Job Enrichment bedeutet, dass der Handlungs- und Entscheidungsspielraum von Mitarbeitenden durch mehr Kontrolle über ihre eigenen Aufgaben und Tätigkeiten erweitert wird.), Qualitätszirkel oder teilautonome Gruppen.14Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 116 ff.

Eine besonders wichtige Rolle spielt der Führungsstil im Empowermentprozess: Vor allem der transformationale Führungsstil steht im Zusammenhang mit psychologischem Empowerment.15Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 195 ff. Führungspersonen können die Selbstbestimmung ihrer Mitarbeitenden fördern, indem sie ihnen Freiheiten gewähren und diese in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Den Mitarbeitenden verleiht dies ein stärkeres Gefühl von Kontrolle, mehr Einfluss und Lernmöglichkeiten. Sie können sich selbst als kompetent und bedeutsam erleben.16Willems, Empowerment von Mitarbeitern und Teams in Organisationen. Ein systemischer Ansatz, 2022.

Um die positiven Auswirkungen zu erreichen, ist entscheidend, dass organisationsweit ein Umdenken im Hinblick auf das Thema Führung erfolgt. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitenden das nötige Vertrauen entgegenbringen und bereit sein, eigene Entscheidungsgewalt an ihre Mitarbeitenden abzugeben und selbst Empowerment vorleben. Zudem ist ein Organisationsentwicklungsprozess, der eine positive Fehlerkultur und Aufmerksamkeit für Gerechtigkeit beinhaltet, vonnöten. Gerade den „Organisationsbewohnern“ muss aber auch vermittelt werden, dass von ihnen erwartet wird, die erhaltene Entscheidungsgewalt zu nutzen, und dass Dienst nach Vorschrift nicht zielführend und gerade eben nicht gewollt ist. Schulungen im Umgang mit den neuen Anforderungen können hierzu hilfreich sein.

5. Ausblick

Wie in diesem Artikel beschrieben, ist das Modell des psychologischen Empowerments geeignet, mit den Herausforderungen des modernen Arbeitslebens umzugehen, die Gefahr des „Organisationsbewohnertums“ zu minimieren und Arbeitszufriedenheit, organisationale Bindung und extraproduktives Verhalten zu fördern.

Inwiefern psychologisches Empowerment in der öffentlichen Verwaltung erlebt wird und in welchem Zusammenhang es mit persönlichen Voraussetzungen und strukturellen sowie führungsbezogenen Rahmenbedingungen steht, wurde in einer empirischen Studie untersucht und wird in einem Folgebeitrag beschrieben werden.

Entnommen aus der apf 10/2025.

----------

- 1Vgl. Rose, Arbeit besser machen, 2019, S. 145.

- 2Vgl. Oladipo, Psychological empowerment and development, in: Edo Journal of Counselling, 2/1, 2009, S. 119–126.

- 3Vgl. Corsun/Enz, Predicting Psychological Empowerment Among Service Workers: The Effect of Support-Based Relationships, in: Human Relations, 52, 1999, S. 205–224.

- 4Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

- 5Angelehnt an das Modell von Steger/Dik/Duffy, Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI), in: Journal of Career Assessment, 20/3, 2012, S. 322–337.

- 6Vgl. Schermuly, New Work – Gute Arbeit gut gestalten, 2019, S. 61.

- 7Vgl. Mazza/Sukowski/Herb, New Work und psychologisches Empowerment: Chancen und Grenzen, 2020.

- 8Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

- 9Vgl. Spreitzer (Fn. 4), S. 1442–1465.

- 10Vgl. Seibert/Wang/Courtright, Antecedents and consequences of psy- chological and team empowerment in organizations: A meta-analytic review, in; The Journal of Applied Psychology, 96/5, 2011, S. 981–1003.

- 11Vgl. Seibert/Wang/Courtright (Fn. 15), S. 981–1003.

- 12Vgl. Dennerlein/Kirkman, The Hidden Dark Side of EmpoweringLeadership: The Moderating Role of Hindrance Stressors in Explaining When Empowering Employees Can Promote Moral Disengagement and Unethical Pro-Organizational Behavior, in: Journal of Applied Psychology, 107/12, 2022.

- 13Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 122 ff.

- 14Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 116 ff.

- 15Vgl. Schermuly (Fn. 9), S. 195 ff.

- 16Willems, Empowerment von Mitarbeitern und Teams in Organisationen. Ein systemischer Ansatz, 2022.